Introduction

Le jeu Climat solidaire permet aux participant.es de découvrir et proposer des solutions d'adaptation face au changement climatique, à échelle internationale, nationale et locale. Il s'agit d'une adaptation du jeu « justice climatique » proposé par l'OCE que vous pourrez trouver ici : https://www.oce.global/sites/default/files/2023-04/D3%20FR%20L.pdf

La première partie du jeu dresse un état des lieux des inégalités mondiales en matière de ressources, de population et d’émissions de gaz à effet de serre. La deuxième partie invite les participant.e.s à corriger les inégalités en se montrant le plus solidaire possible.

- Matériel et outils

- Fichiers

Étape 1 - Préparer le matériel

Vous trouverez joints à cette page Wikidébrouillard plusieurs fichiers : cartes à jouer, tableau de répartition, plateaux, etc. Imprimez-les avant de passer aux étapes suivantes.

Vous devez également constituer votre matériel d'animation :

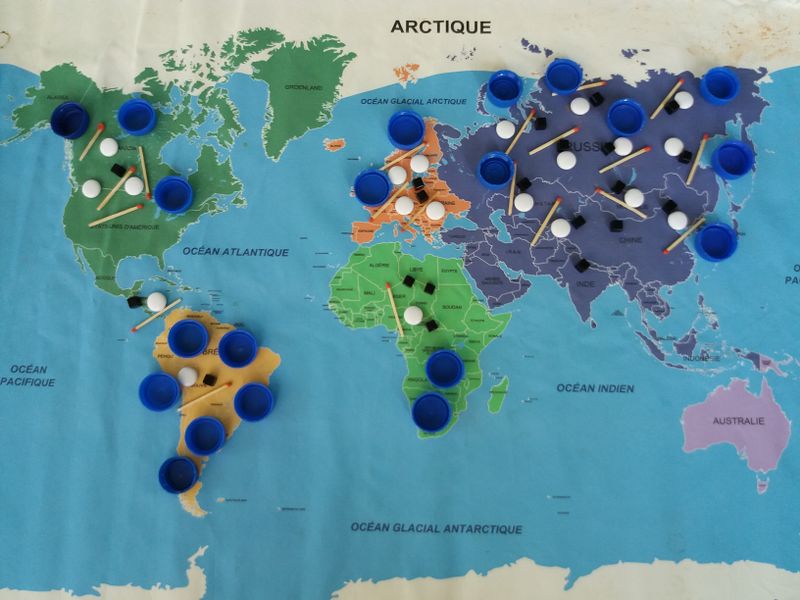

- représenter les zones au sol en respectant les proportions (voir tableau de répartition)

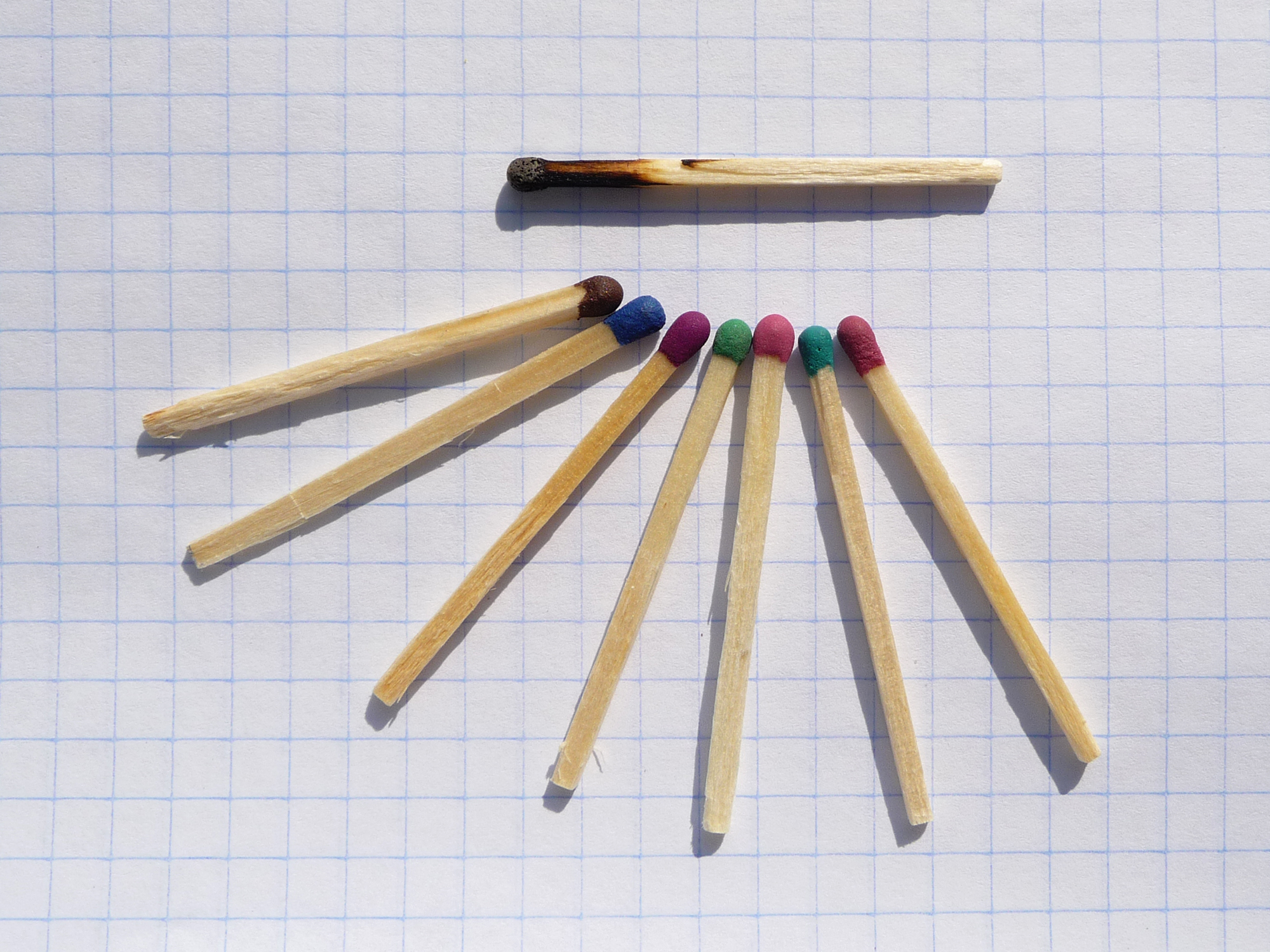

- prévoir des chaises, des allumettes et des gobelets (au minimum 1 de chaque par joueur.se), les allumettes peuvent être de tailles différentes pour ajuster les représentations chiffrées (les objets en petit format représenterons les valeurs 0,5)

Étape 2 - Observer les répartitions mondiales de populations, de richesses, d’émissions et d'eau dans le monde (45min)

La première partie du jeu aide à comprendre comment les ressources (eau, richesses) et la population sont réparties de façon inégale à l’échelle mondiale. En version physique, cette partie peut durer jusqu'à 45 minutes, tandis que la version plateau peut être terminée en 20-30minutes.

La répartition des pays émetteurs de CO2 leur permettra de comprendre que les personnes les plus vulnérables ne sont pas nécessairement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, responsables de l’intensification des bouleversements climatiques.

Vous pouvez aider les participant.e.s en leur montrant les cinq camemberts “indices” à chaque étape du jeu ou en leur donnant les pourcentages à l’oral. Cela leur permet de visualiser les répartitions possibles et d’affiner leur estimation. Après chaque estimation, comparez les réponses des équipes aux camemberts de répartition pour les aider à ajuster leur raisonnement pour la suite du jeu.

Les 5 sous-étapes détaillées ci-dessous permettent d'estimer la superficie et de répartir la démographie, les ressources et les émissions

:

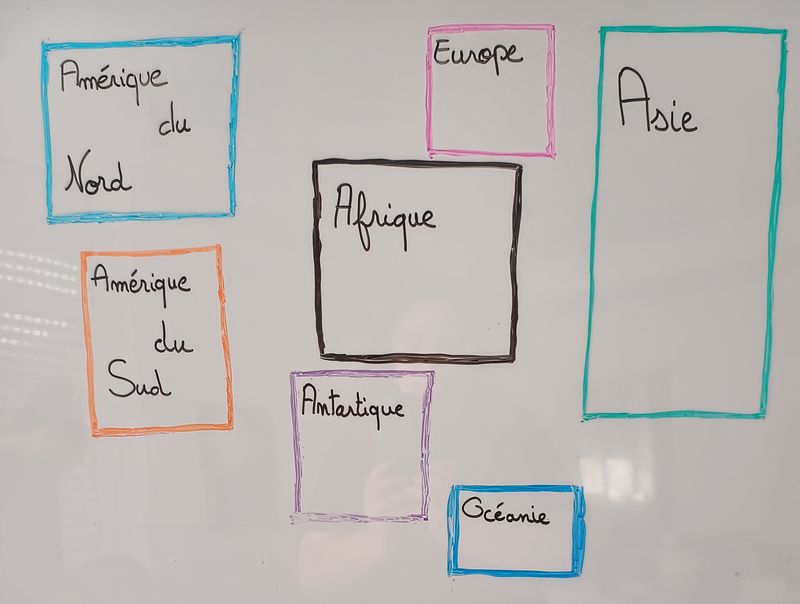

- La superficie (10 min) : Délimiter des zones représentant les différents continents (Asie, Afrique, Antarctique, Amérique du Nord , Amérique du sud, Europe, Océanie) en respectant des ordres de grandeurs de leur superficie. Distribuer une affichette « continent » à 7 participants et leur demander de replacer l’affichette à la superficie correspondante. Corriger à l'aide des camemberts ou du tableau de répartition.

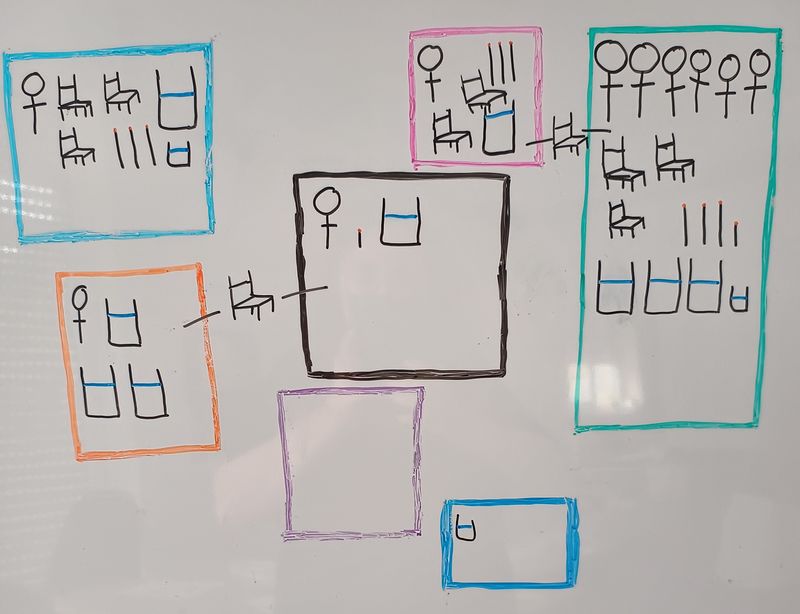

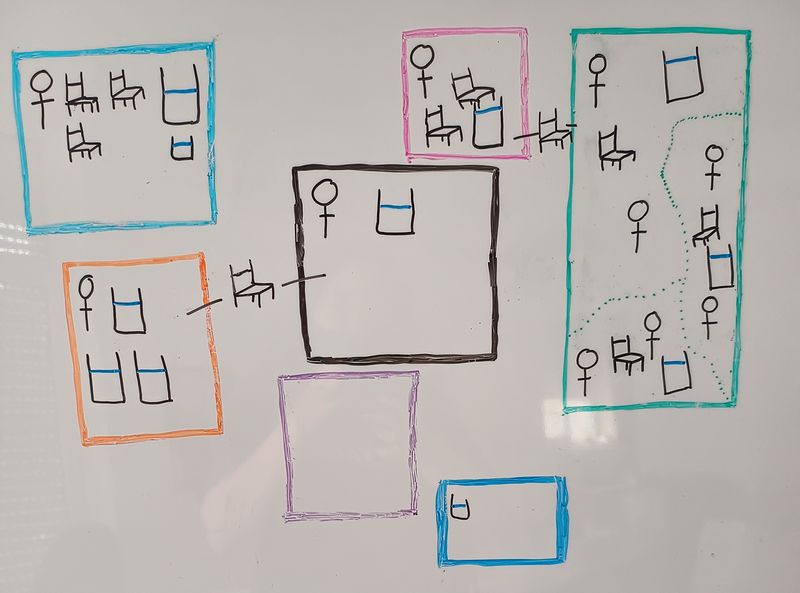

- La démographie (20min) : Les participant.e.s représentent les 8 milliards d'habitants sur Terre. Demander au groupe de se répartir sur les continents sans avoir connaissance de la répartition de la population. Discuter de la proportion réelle des habitants avec les participant.e.s.

- Les richesses (10 min) : Les chaises (prévoir 1 chaise par participant) représentent toutes les richesses de la planète. Les participants répartissent leurs chaises selon les richesses créées par chaque continent. Par ailleurs, les participant.e.s ne doivent pas changer de continent. Le camembert indice PIB pourra les aider. Replacer les chaises en s'appuyant sur la répartition réelle des richesses (PIB) à partir des données chiffrées.

- Les émissions (10 min) : Les allumettes représentent les émissions de CO2 émises par continent, cumulées depuis 1750. Les allumettes peuvent être de tailles différentes suivant le taux d'émission. Amener à réfléchir sur le taux d'émissions/personne (ex : la Chine émet plus que les États-Unis mais chaque chinois moins). Laisser les participant.e.s répartir les émissions, les aider avec le camembert indice « CO2 », et corriger ensuite.

- L’eau (10 min) : Vous pouvez utiliser des gobelets ou des jetons « eau », selon le format d'animation que vous avez choisi pour représenter la répartition en eau dans le monde.

Bilan (5min)

Il sera important ici de montrer les inégalités entre pays occidentaux/pays du sud. De manière générale, les pays du sud émettent moins de CO2 et ont moins de ressources que les pays du nord, et inversement, les pays occidentaux émettent plus et ont plus de ressources.

Cependant, il est important de mettre l’accent sur les limites de l’échelle continentale : au sein des continents, chaque pays n’a pas accès aux mêmes ressources et n’émet pas la même chose que son pays voisin. Même chose à échelle nationale : les inégalités se ressentent entre habitant.es d’un même pays. Il est important d’apporter des nuances aux participant.es en s’appuyant sur des exemples (ex : en Inde, un homme d’affaire vivant dans une grande ville comme Chennai n’a pas les mêmes ressources qu’une villageoise dalit vivant près d’un cours d’eau) pour éviter les généralisations.

Après avoir observé les inégalités, l’enjeu sera de les atténuer. Une série d’événements climatiques (sécheresse, inondation, cyclone, etc.) surviendra au fil de la partie. L’objectif pour chaque continent ou sous-continent est de mettre en place des solutions d’adaptation pour répondre aux enjeux du territoire, tout en favorisant la solidarité internationale.

Étape 3 - Atténuons les inégalités (1h05)

Dans l’étape 2, les participant.e.s sont invité.e.s à s’interroger sur les différents degrés de vulnérabilités dans le monde et sont encouragé.e.s à gommer ces différences en se montrant solidaires les uns envers les autres. Le jeu est collaboratif, chaque joueur.euse est guidé.e par un objectif commun : augmenter le seuil de solidarité globale.

1) Cartes personnages & présentation (15min)

Distribuer les cartes personnage, en respectant la répartition suivant le nombre de participants. Le continent Asie est divisé en 3 sous-continents. Chacune des cartes est associée à un risque naturel. Laisser un temps aux participant.e.s pour s'approprier leur carte, regarder sur la carte du monde où se situe leur pays. Constituer des sous-groupes de 5 ou 6 personnes de continents variés, pour échanger sur les risques de chacun.e. Cela permettra de comprendre les vulnérabilités différenciées selon les territoires. De nouveau réunis par continent ou sous-continent, chaque groupe présente aux autres les aléas récurrents et le risque majoritaire identifié.

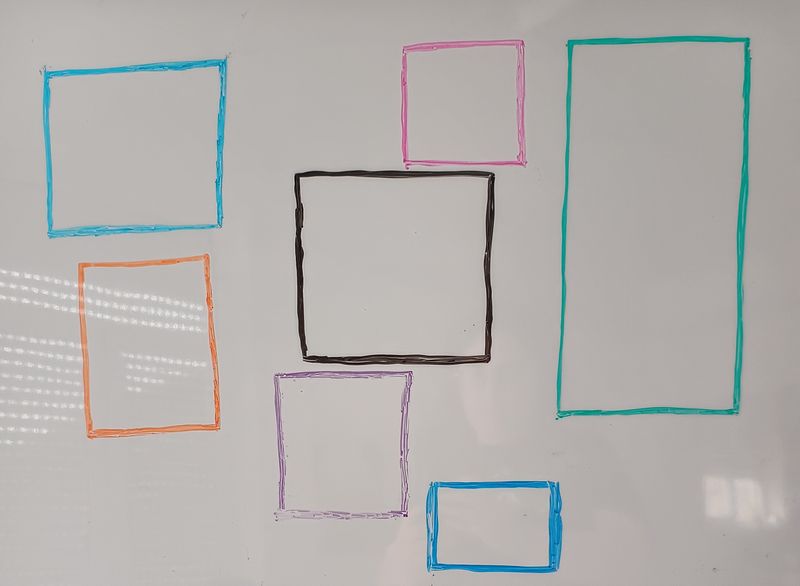

Vous pouvez ensuite distribuer un plateau de jeu.

2) Jeu : objectif, faire augmenter le seuil de solidarité globale (45min)

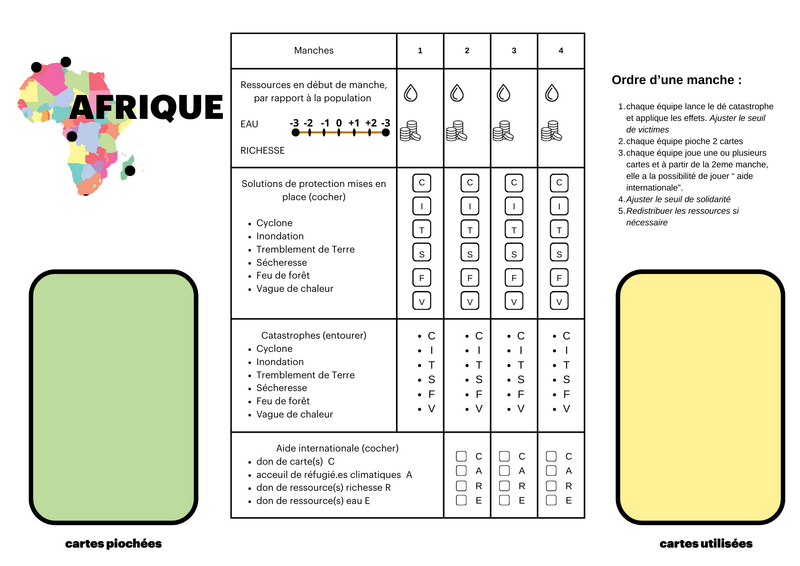

Le jeu se joue en 3 à 4 manches. A chaque manche, les continents (7 zones au total : Europe, Afrique, Amérique du centre et du nord, Amérique du sud, Asie du sud, Asie du nord, centre et ouest et Asie de l’est et du sud-est) passeront par deux étapes : lancer le dé pour déclencher une catastrophe puis piocher deux cartes actions.

Au début de la partie, chaque continent subit une première catastrophe, celle indiquée sur la carte personnage présente dans la région ou, s’il y a plusieurs personnages sur le territoire, celle qui est la plus fréquente parmi eux.

La solidarité sera encouragée, car à chaque action " solidaire" , le seuil de solidarité globale augmentera de 1. Pour cela, il sera possible, à partir de la deuxième manche de piocher une carte aide internationale et accepter de la jouer.

L'objectif pour tous les joueurs est d'atteindre collectivement le plus haut seuil de solidarité (6). A la fin de chaque manche, faire un bilan des événements passés et évoquer des objectifs pour les manches suivantes. Chaque manche correspond à une décennie.

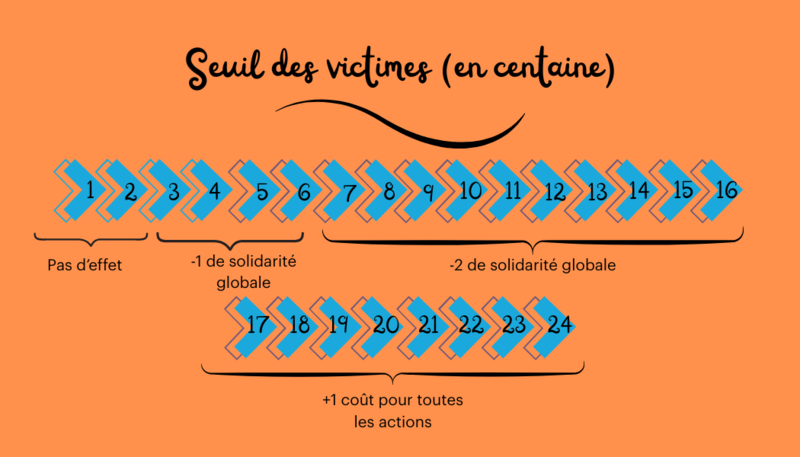

A chaque catastrophe naturelle, le seuil de nombre de victimes augmente de 1. Il faudra limiter le nombre de victimes en achetant des solutions d’adaptation pour protéger la population des aléas naturels.

Chaque continent ou sous-continent (7 au total) reçoit un jeton “Satisfaction” ou se constituent un chevalet avec d'un côté, un smiley "heureux" et de l'autre, un smiley "en colère".

- Si les joueur.euse.s n’appliquent pas certaines solutions alors que le continent en a besoin ou qu’ils ne peuvent pas payer la ressource demandée après une catastrophe, alors le jeton est retourné sur la face “En colère”.

- Si les solutions sont mises en place et que le paiement est effectué, le jeton est placé sur la face “Satisfait”.

Si la moitié des continents n’est pas satisfaite, alors le seuil de solidarité recule de 1.

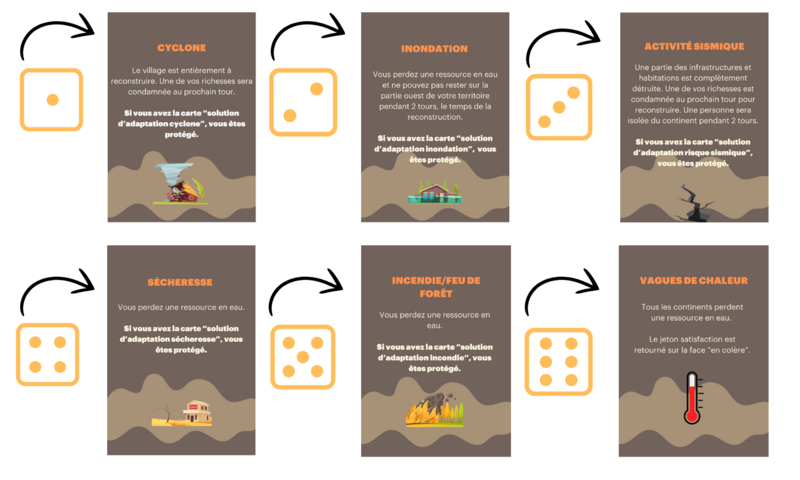

1ère étape : Lancer le dé catastrophe naturelle

Lors de la première manche, les équipes ne lancent pas le dé mais subissent l'effet de la catastrophe présente sur leur carte personnage.

Ensuite, au début de chaque manche, chacune des 7 équipes commence par lancer le dé, une fois. Selon le résultat du dé, un type de catastrophe naturelle surviendra sur leur continent (se référer au panneau « catastrophes naturelles » pour plus de simplicité).

Au début du jeu, chaque continent fait face à une catastrophe naturelle, sans avoir de solutions d’adaptation. Ce n’est qu’au fil de la partie que les joueur.e.s seront en mesure de se protéger.

Deuxième étape : piocher deux cartes « actions »

Préparer en amont le jeu de cartes « actions ».

Les joueur.euse.s de chaque continent sont invité.e.s à piocher deux cartes communes pour tout le continent au hasard à chaque manche, puis à appliquer les effets détaillés dans les règles du jeu/mémo pour l'animateur.trice.

L’objectif commun est d’atteindre le plus haut seuil de solidarité et de limiter le nombre de victimes due aux catastrophes naturelles.

Pour comprendre la gestion des ressources, se référer aux règles du jeu/mémo pour l'animateur.trice.

Le plateau de jeu distribué aux équipes permet de synthétiser les différentes actions menées à chaque manche et de comptabiliser plus facilement les ressources.

Bilan (5min)

Constater les évolutions : la répartition des ressources monétaires et des ressources en eau ont-elles évoluées par rapport à l’état initial ? Avez-vous réussi à contrer les catastrophes naturelles ?

Considérez-vous avoir été suffisamment solidaires pour gommer les inégalités ?

Il faudra rappeler ici que les Objectifs de Développement Durable (ODD, adoptés en 2015) incluent la solidarité internationale comme principe fondamental pour relever les défis mondiaux. L'ODD 1 vise à éradiquer la pauvreté, l'ODD 2 lutte contre la faim et promeut l'agriculture durable. L'ODD 10 cherche à réduire les inégalités, et l'ODD 16 favorise la paix, la justice et les institutions efficaces. L'ODD 17 souligne l'importance des partenariats mondiaux pour atteindre ces objectifs. La solidarité internationale nécessite la coopération entre pays, institutions, ONG et acteurs privés. Elle est essentielle pour garantir un développement équitable et durable à l'échelle mondiale.

Cependant, selon le rapport sur les Objectifs de développement durable de 2024, seuls 17 % des ODD sont en voie d'être atteints d'ici 2030.

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

Nous constatons les inégalités environnementales en termes de richesse, de population mais également de responsabilité et de vulnérabilité.

- Les pays riches émettent la plus grande partie des gaz à effet de serre et sont donc responsables d’une partie du changement climatique.

- Les effets du changement climatique se ressentent particulièrement par les populations qui vivent dans les pays en développement.

- Il existe des solutions à échelle internationale pour « rééquilibrer » (les effets ne sont que légers) les inégalités : on peut citer par exemple le principe de la dette écologique et l'aide internationale et humanitaire.

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

- Attention à la triche avec les camemberts indices/répartitions. L’ordre des zones correspondant aux continents est identique pour tous les camemberts. Il est donc possible de découper les différentes zones du camembert indice et de les mélanger, pour que les participant.es doivent reconstituer le camembert (dans un ordre aléatoire), évitant ainsi toute déduction trop facile basée sur la position des zones.

- Mettre en garde les participant.es sur la gestion de la solidarité : s'ils sont trop solidaires, ils n'auront plus les ressources suffisantes pour répondre aux besoins de leur propre continent.

Explications

- Les inégalités se ressentent à échelle continentale, nationale mais aussi individuelle : deux individus d'une même région ne ressentiront pas forcément les effets du changement climatique à la même intensité. Cela dépend souvent du niveau de vie des personnes et des moyens dont elles disposent pour faire face aux aléas climatiques. Le capital environnemental (accès aux ressources naturelles) est inégalement distribué selon le niveau de richesse d'un pays ou d'un.e habitant.e. Par exemple, certains auront accès plus facilement à la ressource en eau pour irriguer leur champs que d'autres.

- On peut évoquer le racisme environnemental qui est un concept du mouvement pour la justice environnementale qui s'est développée aux États-Unis dans les années 1970-1980. C'est une notion qui s'est associée avec le mouvement des droits civiques pour dénoncer les injustices environnementales que peuvent subir les populations racisées.

- Les solutions d'adaptation sont très variables selon les pays, l'époque et les coutumes ex : en France, beaucoup de barrages hydrauliques ont été construits pour palier les risques inondation, or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce type de solution nécessite un entretien très important et peut mettre en danger les populations en cas de rupture de barrage. Au Pérou, certaines populations en montagne ont mis en place des filets permettant de piéger la rosée, car ils n'ont pas accès à l'eau à leur altitude. Au Nord de l'Inde, des communautés ont crée des stupas de glace (glaciers artificiels) permettant de stocker l'eau en été en amont des villages pour pouvoir irriguer leurs terres en été.

- Pour en savoir plus, consulter le kit simulation cop climat p.44-48 : https://www.afd.fr/fr/ressources/simulation-dune-negociation-climatique-kit-pedagogique

Plus d'explications

- La dette écologique est un principe qui peut permettre d'agir sur les inégalités environnementales à échelle globale. La Cop29 à Bakou (Azerbaïdjan) a mis en lumière cet enjeu. Il a été soulevé l'importance de trouver un accord sur un nouvel objectif de financements des pays du Sud par les pays du Nord : 1 000 milliards de dollars par an (mise en place d'un nouveau fond pour les pertes et dommages).

- Il existe des projets d'aide au développement portés par divers organismes (Agences, ONG...). Des appels à dons sont parfois lancés par l'aide internationale pour compenser les pertes et participer à la reconstruction en cas de catastrophe naturelle. Par exemple, on peut citer l'AFD (Agence Française du Développement) qui porte des projets d'aide au développement partout dans le monde.

- On peut évoquer les efforts intergouvernementaux pour mettre en avant les effets du changements climatiques et les projections climatiques en fonction de nos émissions, et par régions du monde. Crée en1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) observe les changements climatiques et alerte les politiques et populations sur ces évolutions.

Applications : dans la vie de tous les jours

Selon l'endroit où vous vivez et les ressources dont vous disposez, vous ne devrez pas mettre en place les mêmes mesures d'adaptation au changement climatique. Au bord de mer, il faudra réfléchir à l'adaptation de votre bâti face au risque de submersion marine. En zone sismique, il faudra se renseigner la localisation des abris anti-sismique ou parasismique à proximité de votre logement, mis à disposition par l’Etat. Si vous n'avez pas assez de ressources économiques, il existe des aides gouvernementales pour protéger son bâti à ces risques ex : Fonds Barnier pour le risque inondation. Ces mesures individuelles peuvent venir supporter les mesures gouvernementales plus importantes (plans d’évacuations, aménagements de protection, système d’alerte, etc.). A échelle collective, vous pouvez inviter les participant.es à se rapprocher de collectifs citoyens qui agissent sur le dérèglement climatique et portent des valeurs écologiques.

Vous aimerez aussi

- S'adapter au changement climatique à la campagne : https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group:S%27adapter_au_changement_climatique_%C3%A0_la_campagne

- S'adapter au changement climatique en ville : https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group:S%27adapter_au_changement_climatique_en_ville

- S’adapter au changement climatique en bord de mer : https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group:S%27adapter_au_changement_climatique_en_bord_de_mer#:~:text=Le%20changement%20climatique%20acc%C3%A9l%C3%A8re%20l,l'%C3%A9rosion%20et%20la%20submersion%20%3F

Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

- Appréhender le concept de responsabilité climatique

- Comprendre par les sciences sociales les inégalités en matière de capital environnemental (accès aux ressources naturelles), d'exposition aux risques (les zones d'habitation sont plus ou moins exposées aux risques naturels selon leur emplacement géographique) et de ressources économiques pour mettre en place des solutions d'adaptation

- Explorer différentes solutions d'adaptation innovations mises en place dans différents pays du monde

Pistes pour animer l'expérience

- Laisser les enfants se placer et distribuer les éléments avant de leur donner les données chiffrées.

- Favoriser l'entraide entre les joueurs → les participants sont amenés à aider les autres continents (via les cartes « dette écologique » et « aide au développement »).

- Expliquer qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant : il s'agit d'un jeu collaboratif.

Sources et ressources

- Autre expérience : https://www.oce.global/sites/default/files/2023-04/D3%20FR%20L.pdf

- Expérience Petits Débrouillards « Géo-eau-graphie »

- Sur la responsabilité environnementale : https://www.senat.fr/ue/pac/E1414.html Principe de pollueur/payeur et de dette écologique à approfondir. Difficulté de déterminer qui est le responsable des émissions (le pays ? le producteur ? le consommateur ? Le chargé d'acheminement des marchandises ?). L'enjeu est de reconsidérer la part de responsabilité de tout un chacun.

- Sur le capital environnemental : https://journals.openedition.org/norois/6077

- Sur le racisme environnemental : https://shs.cairn.info/la-nature-est-un-champ-de-bataille—9782348036286-page-19?lang=fr.

Dernière modification 24/10/2025 par user:Quentin G..

Draft